মূল্যস্ফীতি কী, কেন হয় | মূল্যস্ফীতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি কার

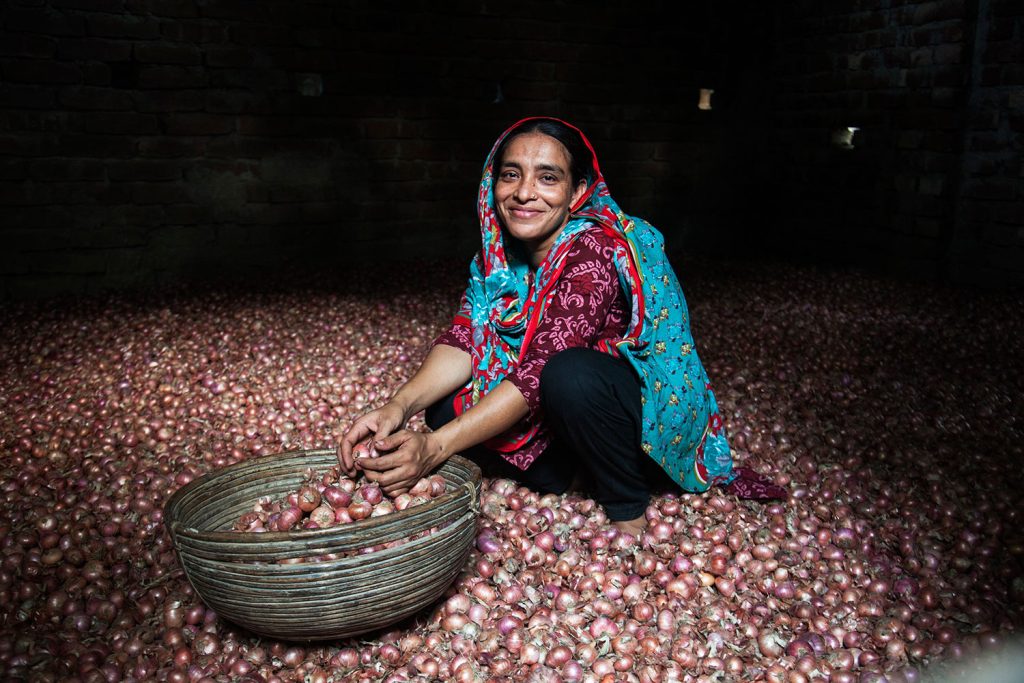

মূল্যস্ফীতির মূলে অর্থের সরবরাহ বৃদ্ধি। ছবি: দ্য উইন্ডো শো

অর্থনৈতিক তো বটেই, রাজনৈতিক পটেও বর্তমানে আলোচিত বিষয়গুলোর একটি মূল্যস্ফীতি। আলোচিত যেমন, সমালোচিতও তেমন। আবার এ নিয়ে ভুল ধারণাও কম নেই। মূল্যস্ফীতি কেন হয়, কীভাবে পরিমাপ করা হয়, জনজীবনে এর প্রভাব কী—এসব জানতে তো আর অর্থনীতিবিদ হওয়ার দরকার নেই।

দেশে গত এক যুগের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি ছিল ২০২২-এর আগস্টে। পরিমাণটা ৯ দশমিক ৫২ শতাংশ। সে থেকে মূল্যস্ফীতির হার ক্রমান্বয়ে কমছে বটে, তবে গতি মন্থর। ফলে দ্রব্যমূল্য বেড়েছে, আর তা মোকাবিলায় কাটছাঁট করতে হচ্ছে জীবনযাপনের ব্যয়। আয় বাড়াতে বাড়তি কাজের খোঁজে নেমেছেন কেউ কেউ। কেউ চলছেন ধার-কর্জ করে।

জনদুর্ভোগের কথা যেহেতু বলে শেষ করা যাবে না, সে পথে আর না এগোই। বরং মূল্যস্ফীতির সাধারণ ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করা যাক চলুন। দ্য কনভারসেশন ডটকমে কানাডার টরন্টো মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক নিকোলাস লি এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। অর্থনীতি পড়ান, দ্রব্যমূল্য ও জীবনযাপনের ব্যয় নিয়ে গবেষণা করেন নিয়মিত। চলুন তাঁর লেখা ধরেই আমরা এগোতে থাকি।

মূল্যস্ফীতি কী?

সাধারণভাবে বললে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সামগ্রিকভাবে নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিই মূল্যস্ফীতি। এতে মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। আগেই বলেছি, মূল্যস্ফীতি বুঝতে অর্থনীতিবিদ হওয়ার প্রয়োজন নেই। নিয়মিত বাজারে যাতায়াত থাকলে এমনিতেই আঁচ করতে পারবেন। সে তুলনায় পত্রপত্রিকা কিংবা গুরুগম্ভীর আলোচনায় আমরা যা শুনি, তাতেই বরং পর্যাপ্ত তথ্যের ঘাটতি থাকতে পারে।

ধরুন এক বছর আগে যে চাল আপনি ৬০ টাকা কেজি দরে কিনতেন, এখন তা কিনতে হচ্ছে ৭০ টাকা দরে। অর্থাৎ একই পরিমাণ চাল কিনতে এখন ১৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ বেশি অর্থ খরচ করতে হচ্ছে। এক অর্থে এটাই মূল্যস্ফীতি। তবে শুধু চাল খেয়ে তো আর জীবন চলে না। একটি পণ্যে মূল্যস্ফীতির হিসাবও কষা হয় না। এটা কেবল উদাহরণ। এই উদাহরণেই আমরা মূল্যস্ফীতির কারণ জানার চেষ্টা করি।

মূল্যস্ফীতি কেন হয়?

পণ্যের মূল্য ঠিক হয় চাহিদা ও জোগান অনুযায়ী। জোগানের চেয়ে চাহিদা বেড়ে গেলে পণ্যের মূল্য বেড়ে যায়। আর চাহিদা বাড়ার মূল কারণ সম্ভাব্য ক্রেতার হাতে বাড়তি অর্থ আসা।

ধরুন ১০ জন ক্রেতা ৬০ টাকা কেজি দরে মোট ১০০ কেজি চাল কিনতে চায়। বিক্রেতার কাছে ১০০ কেজি চালই আছে। তিনি ৬০ টাকা দরে বিক্রি করতে রাজি। সব ঠিকঠাক।

কোনো কারণে ওই ক্রেতারা আরও কিছু টাকা পেলেন। মানুষের হাতে টাকা এলে খরচ করতে চায়। তারা বাড়তি অর্থ দিয়ে আরও চাল কিনতে চাইলেন। সব মিলিয়ে ১২০ কেজি চালের ফরমাশ জানালেন বিক্রেতাকে। কিন্তু বিক্রেতার কাছে চাল আছে মোটে ১০০ কেজি। জোগানের চেয়ে চাহিদা বেড়ে গেল।

বিক্রেতা সুযোগ বুঝে চালের দাম কেজি প্রতি ১০ টাকা বাড়িয়ে দিলেন। ক্রেতাদের হাতে বাড়তি টাকা যেহেতু আছে, তারা বেশি দাম দিয়ে চাল কিনে নিলেন। ১০০ কেজি চাল বিক্রি হলো ঠিকই, তবে ক্রেতাদের কাছে বেশি অর্থ থাকায় বেশি দরে বিক্রি হলো।

এমন আরও এক্সপ্লেইনার পড়ুন এখানে

এই মূল্যবৃদ্ধি যদি সামগ্রিক মূল্যস্তরের প্রতিনিধিত্ব করে তবে সেটা মূল্যস্ফীতি। ক্রেতার হাতে বেশি অর্থ থাকায় যে মূল্যস্ফীতি হলো তার তাত্ত্বিক নাম অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব। মার্কিন অর্থনীতিবিদ আরভিং ফিশারের সূত্র ধরে এই তত্ত্বের সৃষ্টি। চাহিদা বাড়ার আরেকটা কারণ ক্রেতার সংখ্যা বেড়ে যাওয়া। সেটাকে বলা হয় বাড়তি চাহিদা তত্ত্ব।

মূল্যস্ফীতির মূলে অর্থের সরবরাহ বৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফীতি। সেটা নানা কারণে হতে পারে। যেমন—

- মানুষের আয় বাড়তে পারে। সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি কিংবা ভর্তুকি বাড়ানোও একটা কারণ।

- সরকার চাইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে মানুষের হাতে সরাসরি বাড়তি টাকা দিতে পারে। যেমন সুদহার কমালে মানুষ ঋণগ্রহণ বাড়িয়ে দেয়। আর নতুন ব্যাংক নোট ছাপিয়ে বাড়তি খরচ মেটানোর খবরও আমরা দেখেছি।

- অর্থের ক্রয়ক্ষমতা কমার আরও কারণ আছে। যেমন বৈদেশিক ঋণ বাড়লে বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে স্থানীয় মুদ্রার মূল্য কমতে পারে। প্রয়োজন বুঝে সরকারও স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন করতে পারে, যেটা এখন বাংলাদেশে চলছে।

- দুর্যোগও মূল্যস্ফীতির অন্যতম কারণ। প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগে অনেক সময় চাহিদা ঠিক থাকার পরও পণ্যের জোগান কমে গিয়ে মূল্য বাড়ে। কোভিড-১৯ অতিমারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে এখানে।

- বাংলাদেশ যতটা রপ্তানি করে, তার চেয়ে বেশি করে আমদানি। এতে আন্তর্জাতিক বাজার স্থানীয় বাজারে প্রভাব ফেলতে পারে। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়লে স্থানীয় বাজারেও বাড়বে।

মূল্যস্ফীতি কত প্রকার

মূল্যস্ফীতি মূলত দুই প্রকার। এর একটি চাহিদাজনিত, অপরটি ব্যয় বৃদ্ধিজনিত।

মানুষের হাতে টাকা এলে খরচ করতে চায়। এতে পণ্যের চাহিদা বাড়ে। তবে চাহিদা বাড়লেই তো আর উৎপাদন বাড়ে না। একই পরিমাণ পণ্য তখন আগের চেয়ে বেশি ক্রেতা কিনতে চায়। এতে পণ্যের দাম বেড়ে যায়। এই মূল্যবৃদ্ধির নাম চাহিদাজনিত মূল্যস্ফীতি, ইংরেজিতে ডিমান্ড পুল ইনফ্লেশন।

আরেক ধরনের মূল্যস্ফীতি হলো ব্যয় বৃদ্ধিজনিত বা কস্ট পুশ ইনফ্লেশন। পণ্য বা সেবা উৎপাদনের মৌলিক চার উপাদান হলো জমি, শ্রম, উদ্যোগ ও মূলধন। উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছু এই চার শ্রেণিভুক্ত। এগুলোর কোনোটির ব্যয় বাড়লে চূড়ান্ত পণ্যের মূল্যও বাড়বে। সেটা হতে পারে কাঁচামাল, জ্বালানি, শ্রমিকের মজুরি, ইত্যাদি। এটাই ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি। জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার পর কীভাবে সবকিছুর দাম বেড়ে গেল, তা তো আমরা দেখছিই।

আরও পড়ুন: দেখে নিন কে আপনার ওয়াই-ফাই সংযোগ ব্যবহার করছে

বিল্ট-ইন ইনফ্লেশন বা সহজাত মূল্যস্ফীতি বলেও একটি কথা প্রচলিত আছে। যেমন কোনো পণ্যের দাম একবার বাড়লে সেটা আর কমে না—এমন ধারণা অনেকের। এই ধারণা অভিজ্ঞতাসৃষ্ট। পেছনে কোনো তত্ত্ব আছে কিনা আমার জানা নেই। যা হোক, ভবিষ্যতে জীবনযাপনের বাড়তি ব্যয় মেটানোর জন্য শ্রমিক এখন থেকেই বাড়তি মজুরি দাবি করতে পারে, যা পণ্যের দাম বাড়ায় এবং অর্থনীতিতে নানাভাবে প্রভাব ফেলে।

মুদ্রাস্ফীতি আর মূল্যস্ফীতির পার্থক্য

দুটো পরিপূরক। অর্থনীতিতে মুদ্রার সরবরাহ বাড়লে হয় মুদ্রাস্ফীতি। মানুষের হাতে বাড়তি টাকা আসে। মানুষ আগের চেয়ে বেশি পণ্য কিনতে চায়। কিন্তু চাহিদার তুলনায় জোগান বাড়ে না বলে পণ্যের মূল্য বাড়ে। আর একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সামগ্রিক দামস্তর বেড়ে গেলে হয় মূল্যস্ফীতি।

মূল্যস্ফীতি কীভাবে হিসাব করা হয়

বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির হিসাব রাখে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। একটি নির্ধারিত সময়ের ব্যবধানে পণ্য ও সেবার গড় মূল্যের পরিবর্তন পরিমাপ করে তৈরি করা হয় ভোক্তা মূল্যসূচক (সিপিআই)। গণনায় গ্রামাঞ্চলে ৩১৮ এবং শহরাঞ্চলে ৪২২টি পণ্য ও সেবার মূল্য ভার অনুযায়ী ধরা হয়। এরপর বর্তমান ও সর্বশেষ মেয়াদের (মাস কিংবা বছর) সূচকের পার্থক্যের শতকরা হার বের করে নির্ধারণ করা হয় মূল্যস্ফীতি।

বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি গণনায় ভিত্তিবছর ধরা হয় ২০০৫-০৬। তবে গত ১৭ বছরে দেশের মানুষের জীবনমান বদলেছে। আয় বেড়েছে, ব্যয় বেড়েছে। ব্যয়ের খাতেও পরিবর্তন এসেছে। দুবেলা কেবল দুমুঠো খাবার হলেই এখন চলে না। ইন্টারনেট এখন নিত্যপণ্যের পর্যায়ে। ১৭ বছর আগে এমনটা ছিল না।

সে কারণে অর্থনীতিবিদেরা ভিত্তিবছর বদলের সুপারিশ করে আসছেন অনেক দিন ধরেই। কারণ মূল্যস্ফীতির মাধ্যমেই মানুষের আয়-ব্যয়ের সংগতি যাচাই করা হয়। বর্তমান পদ্ধতিতে সঠিক চিত্র উঠে আসছে না। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে প্রথম আলোসহ বেশ কয়েকটি সংবাদপত্রে মূল্যস্ফীতি পরিমাপে ভিত্তিবছর ও পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসছে বলে জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, নতুন ভিত্তিবছর হবে ২০২১-২২। আর গণনায় অন্তর্ভুক্ত পণ্য ও সেবার পরিমাণ বাড়িয়ে ৭২২টি করা হবে।

এখন থেকে মূল্যস্ফীতি গণনায় জাতিসংঘ অনুমোদিত ‘ক্ল্যাসিফিকেশন অব ইনডিভিজুয়্যাল কনজাম্পশন অ্যাকর্ডিং টু পারপাস (কইকপ) ২০১৮’ পদ্ধতি অনুসরণ করবে পরিসংখ্যান ব্যুরো।

আরও পড়ুন: এক কাজ করেও মার্কিন ও রুশ নভোচারীরা আলাদা কেন

মূল্যস্ফীতি সবসময় বেশি মনে হয় কেন

২০২৩ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি ছিল ৮ দশমিক ৫৭ শতাংশ। যারা নিয়মিত বাজারে যান, তাদের কাছে পরিমাণটা বেখাপ্পা ঠেকতে পারে। সন্দেহ জাগতে পারে, নিত্যপণ্যের মূল্য কি কেবলই ৮ দশমিক ৫৭ শতাংশ বেড়েছে? ভোক্তা মূল্যসূচক এবং মূল্যস্ফীতির বর্তমান গণনাপদ্ধতি নিয়ে সমালোচনা তো আছেই। তবে এই বেখাপ্পা ঠেকার পেছনে অন্তত আরও দুটি কারণ উল্লেখ করা যায়।

প্রথমত, ভোক্তার খরচের ধরন জানতে যে জরিপ করা হয়, তাতে নানাবিধ তথ্য থাকে। বয়স, আয়, অবস্থান, পরিবারের ধরন, চাহিদা, ব্যক্তিগত বাজেটসহ আরও নানা কারণে খরচের ধরনের পরিবর্তন থাকতে পারে। তবে ভোক্তা মূল্যসূচক তৈরির সময় সবকিছু এক মাপকাঠিতে ফেলা হয়। ভর নির্ধারণ করা হয় ঠিক, তবু তাতে সব ভোক্তার চাহিদার প্রতিফলন থাকে না।

দ্বিতীয়ত, আমরা যে পণ্যগুলো বারবার কিনি, সেগুলোর দামের তারতম্যই আমাদের মাথায় থাকে বেশি। এর বাইরে আরও শত শত পণ্য আছে যেগুলো সূচকে অন্তর্ভুক্ত থাকলেও হয়তো আমার লাগে না। আবার দাম বাড়লে যেমন মনে দাগ কাটে, দাম কমলে তেমন নয়। তা ছাড়া, পরিসংখ্যানবিদদের ঐতিহাসিক গড়ের প্রতি যে ভালোবাসা, চলতি বাজারদরে তার ছিটেফোঁটাও নেই। অথচ ভোক্তা তো আজকের হিসাব কষেন।

জনসাধারণের ওপর মূল্যস্ফীতির প্রভাব কী

মূল্যস্ফীতি হলে নিত্যপণ্যের দাম বেড়ে যায়। এর প্রভাব একেক জনের ওপর একেকভাবে পড়তে পারে। সবচেয়ে ক্ষতি হয় স্বল্প আয়ের মানুষের। ধরুন, ১০০ টাকার পণ্য মূল্যস্ফীতির প্রভাবে ১১০ টাকা হলো। যাদের আয় ওই ১০০ টাকাই, তাদের এখন ১০ টাকার পণ্য কম কিনে সংসার চালাতে হবে। আয় তো আর বাড়েনি।

আবার দুটি পরিবারের কাল্পনিক উদাহরণ এখানে দেয়া যেতে পারে। প্রথম পরিবারে সদস্য পাঁচজন। মাসিক আয় ২৫ হাজার টাকা। ঘরভাড়া দিতে হয় ১৩ হাজার টাকা। ১০ হাজার দিয়ে কোনোরকমে খাবার খরচ জোটাতে হয়। চলাফেরা সব পায়ে হেঁটে, শিক্ষার পেছনে খরচের সুযোগ নেই। বাকি ২ হাজার সঞ্চয় বললেও প্রতি মাসেই চিকিৎসা বাবদ কারও না কারও পেছনে খরচ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পরিবারের সদস্য চারজন। মাসিক আয় ৭০ হাজার টাকা। ২৫ হাজার টাকা যায় ঘরভাড়ায়। ১৪ হাজার খরচ হয় খাবারের পেছনে। মাসে দু-একবার রেস্তোরাঁয় খেতে গেলে খরচ হয় আরও ৬ হাজার। যাতায়াত, শিক্ষা, চিকিৎসা, ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট টিভি, জিম ইত্যাদি মিলিয়ে গড়ে মাসে আরও ১৫ হাজার টাকা ব্যয়। সঞ্চয় ১০ হাজার টাকা।

ধরলাম মূল্যস্ফীতির প্রভাব বেশি পড়েছে খাদ্যের ওপর, ব্যয় বেড়েছে ২০ শতাংশ। প্রথম পরিবারের আগে যে খরচ ১০ হাজার টাকায় চলত, এখন লাগছে ১২ হাজার টাকা। দ্বিতীয় পরিবারের ১৪ হাজার টাকার জায়গায় লাগছে ১৬ হাজার ৮০০ টাকা। দুই পরিবারের আয়ে তাৎক্ষণিক পরিবর্তন আসেনি। এখন কী হবে ভাবুন।

আরও পড়ুন: সাইকেলে ভ্রমণের সেরা পাঁচ শহর

প্রথম পরিবারকে অবধারিতভাবে খাওয়া কমিয়ে দিতে হবে। কারণ ঘরভাড়া কমানোর সুযোগ নেই। অন্যকোনো খরচের খাতও নেই যে কাটছাঁট করে খাদ্য ব্যয় মেটাবে। দ্বিতীয় পরিবারও বিপদে পড়বে। এই বাজারে একটা পরিবারের আয় ৭০ হাজার টাকা এমন বেশি কিছু না। কিন্তু তাদের সঞ্চয় আছে। বাইরে খাওয়া কমিয়ে দিতে পারে। জিমে যাওয়া বন্ধ করতে পারে। টিভি না দেখলেও চলে।

আরেকটা ব্যাপার দেখুন। খাদ্যের খরচ ২০ শতাংশ বাড়লে প্রথম পরিবারকে ২ হাজার টাকা বাড়তি খরচ করতে হয় যা তাদের আয়ের ৮ শতাংশ। অন্যদিকে দ্বিতীয় পরিবারের বাড়তি খরচ ২ হাজার ৮০০ টাকা তাদের আয়ের কেবল ৪ শতাংশ। এই হিসাব কোনোভাবেই নিখুঁত না। তবু এটুকু বোঝা যায় যে একই পরিমাণ মূল্যস্ফীতি ভিন্ন আয়ের মানুষের ওপর ভিন্নভাবে প্রভাব ফেলে।

মূল্যস্ফীতিকে মৃদু এবং অতি মূল্যস্ফীতি হিসেবেও শ্রেণিভুক্ত করা যায়। মৃদু মূল্যস্ফীতির সঙ্গে মানুষ খাপ খাইয়ে নেওয়ার সুযোগ পায়। নতুন আয়ের পথ বের করতে পারে। সেদিক থেকে দেখলে মৃদু মূল্যস্ফীতি বরং অর্থনীতির জন্য ভালো। তবে অতি মূল্যস্ফীতিতে খরচ বাড়ে লাফিয়ে। স্বল্প আয়ের মানুষ তাতে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

মূল্যস্ফীতি যতক্ষণ না ১০ শতাংশ ছাড়াচ্ছে, অর্থনীতির জন্য তা খুব বড় সমস্যা নয়। অনেকে অবশ্য বলেন, জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার আর মূল্যস্ফীতির হার এক হলে বরং ভালো। তা হোক। তবে পরিমাপ সঠিক হওয়া জরুরি। পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যের সঙ্গে বাজারের হালচালের মিল না থাকলে চলবে কী করে?